最終更新日 2025年9月14日

IT業界に入ったばかりの若いエンジニアは「論理的」や「仮想的」というIT用語の意味がわからない?

IT業界において「論理的」や「仮想的」という言葉は、非常によく使われるけど、意味を理解するのが難しいという声をよく耳にします。特に、業界に入りたての若手エンジニアにとっては、これらの言葉が曖昧でわかりにくいことが多いようです。

実際に、SNS上でも「論理的ってどういう意味?」「仮想的と物理的の違いがいまいちわからない」といった投稿が多く見られます。たとえば、X(旧Twitter)では次のような投稿も見つかります。

こういった投稿からも、多くの若手エンジニアが「論理的」「仮想的」といった言葉に対して理解に苦しんでいる様子が伺えます。

スポンサーリンク新人にとってわかりにくい理由

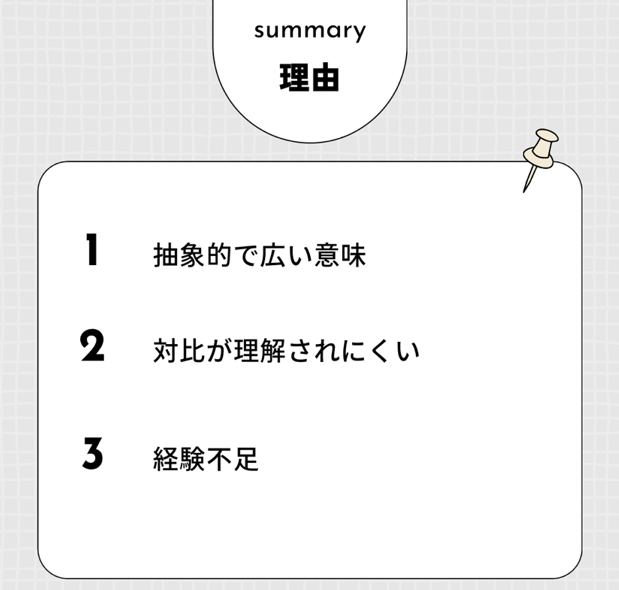

これらの言葉が理解しにくいのは、いくつかの理由があります。

抽象的で広い意味:

「論理的」や「仮想的」は非常に抽象的で、文脈によって意味が異なる場合が多いです。

例えば、「論理的アーキテクチャ」というとシステムの設計を指し、「論理的な考え方」となると問題解決のアプローチについて話していることになります。このように一つの言葉が複数の意味を持つことが混乱の原因です。

対比が理解されにくい:

「仮想的」と「物理的」という対比が新人には難しいことがあります。例えば、仮想サーバーと物理サーバーの違いを言われても、物理的な機器が見えていない状況で、何がどう「仮想」なのかを理解するのは容易ではありません。

経験不足:

特に新人のエンジニアは、実際のプロジェクト経験が少ないため、論理と物理の違いを実感として理解する機会が少ないです。

実際に手を動かしながら経験することで徐々に意味がわかってくることが多いですが、最初は「ただの言葉遊びのように聞こえる」と感じることも多いでしょう。

「仮想的」「論理的」の意味が分かりにくい理由は以下の記事でも書いているのでよかったら見てみて下さい!

スポンサーリンク新人エンジニアに「論理的」「仮想的」というIT用語の意味を理解させるために実践している4つの指導手順

私がいつも後輩に「論理的」「仮想的」という用語を説明する際は4つのステップに分けて説明しています。

以降で上記の各ステップを詳しく説明していきますね!

スポンサーリンク1.基礎的な用語の説明

まずは新人エンジニアに基礎的な用語を理解してもらうために、具体的な例を使って説明します。

「仮想的」とは、物理的には存在しないけれど、技術によって現実のように扱うことができるもの。

例えば、仮想サーバーが分かりやすいよ。

仮想サーバーというのは、実際のハードウェアを使わずにソフトウェア上でサーバーをシミュレーションして動かすことなんだよ。

例えば、あなたのパソコン上で何台ものサーバーが動いているかのように振る舞うことができるんだ。

つまり、見えないけど存在するサーバーってことですか?

そうそう、物理的なサーバーとは違って、仮想的なサーバーはソフトウェアで作られているから、必要に応じて増やしたり減らしたりできるんだ。

「論理的」はどんな意味なんですか?

「論理的」とは、実際の物理的構造とは独立して、概念的に構成されたもの。

例えば、論理アドレス、論理パーティションなど。実際の物理構造に関係なく、データやリソースがどう整理されるかの見方や考え方のことだよ。

説明する際は、概念をシンプルな言葉で説明し、仮想的と論理的の基本的な違いを理解させます。

「仮想的」とは、物理的には存在しないけれど、技術によって現実のように扱うことができるもの。

例えば、仮想マシン(Virtual Machine)、仮想メモリなどがそうです。

これらは実際のハードウェアを使わず、ソフトウェア上で再現されたものです。

一方、「論理的」とは、実際の物理的構造とは独立して、概念的に構成されたもの。

例えば、論理アドレス、論理パーティションなど。実際の物理構造に関係なく、データやリソースがどう整理されるかの見方や考え方です。

-

物理サーバーと仮想サーバーはどちらがコストがかかるのですか?

-

一般的には仮想サーバーの方がコスト効率が良いとされています。ハードウェアの数を減らせるので、運用コストが下がるんだ。

-

仮想サーバーを増やすのって簡単なんですか?

-

そうだね。クラウド環境なら、ボタン一つで仮想サーバーを追加できるよ。

2.具体的な例を提示

新人が日常的に触れる技術やツールを使って、仮想的・論理的の違いを明確にします。具体例を使って理解を深めることが効果的です。

「仮想的」と「論理的」の違いについてなんとなくわかったかな?

なんとなく理解は出来ましたけど、あんまりイメージが沸いてないです。。。

そうだよね。次は具体的な例を挙げて説明するね。

まず「仮想的」について話してみようか。例えば、仮想マシンって知ってる?

はい、少しだけ。物理サーバーを使って仮想のサーバーを作るみたいなものですよね?

そうそう、まさにその通り!例えば1つの物理サーバーがあるとするよね。でもその上で仮想マシンを使うと、あたかも複数のサーバーがあるように動作するんだ。

なるほど、それで「仮想的」っていうのは「実際には存在しないけど、そう見える・そう振る舞う」ってことですね。

その通り!例えば仮想マシンを使うことで、1台の物理サーバーが10台のサーバーみたいに見えるんだ。それが「仮想的」という意味なんだよ。

だいぶイメージが掴めてきました。

次に「論理的」について話そう。例えば「論理ネットワーク」って聞いたことあるかな?

うーん、VLANとかですか?

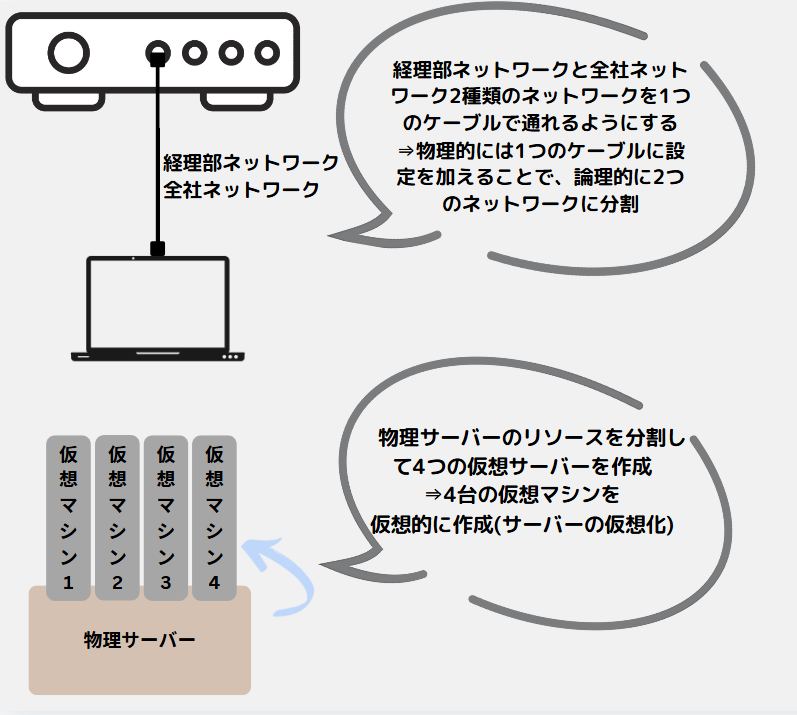

そうそう、いい感じだね!実際にネットワークケーブルは1本だけだけど、その上で複数の「論理ネットワーク」を作ることができるんだ。これが「論理的」という意味なんだよ。つまり、物理的には1つしかないものを論理的に分割して使うイメージだね。

物理的には1つのネットワークでも、それを論理的に区切ることで、複数のネットワークみたいに扱えるんですね。

そういうこと!例えばVLANを使えば、1つの物理スイッチの中に複数のネットワークを作ることができるよね。ネットワーク図を描くと分かりやすいんだけど、1つのスイッチに複数のVLANが設定されて、それぞれが独立したネットワークみたいに振る舞うんだ。

それなら「論理的」というのは「物理的な構成を超えて、ソフトウェアや設定で別の形に見せる」ということですかね。

まさにその通り!「仮想的」は存在しないものをあたかも存在するかのように扱うこと、「論理的」は物理的なものを分割したりまとめたりして別の使い方をすること、って覚えておくといいよ。

わかりやすかったです!次回構成の設定を一緒にやってもらえますか?

もちろん!次は実際に設定をためてみて理解を深めよう!

私はよく、仮想マシン(Virtual Machine)を使って「仮想的」という言葉を説明します。

仮想マシンは、1つの物理サーバー上で複数の仮想マシンが実行されます。

実際には1台の物理マシンがあるが、仮想マシンを通じて複数のサーバーがあるように見えます。

このように、「複数のサーバーがあるように見える」など、あたかもそのように扱うことができる、今回の例で言うと、複数のサーバーとして扱うことができるということが「仮想的」という言葉の意味だと説明します。

「論理的」という言葉を説明する場合は、「論理ネットワーク(Logical Network)」を例にとります。実際には1つの物理的なネットワークケーブルしかないが、その上で複数の論理的なネットワーク(VLANなど)が作り出している、これが「論理的」という意味であるということを示します。これにより、物理ネットワークと論理ネットワークの違いを実感させます。

その際、ネットワーク図を描き、1つの物理スイッチの中に複数のVLANが存在することを示し、実際に構成や設定の方法を説明するとなお分かりやすいです。

-

仮想マシンと物理サーバーの違いは何ですか?

-

仮想マシンは1つの物理サーバー上で複数のサーバーのように振る舞う仕組みです。物理サーバーは実際のハードウェアであり、仮想マシンはその上でソフトウェアによって仮想的に作られたものです。

-

仮想マシンの具体的な利用場面はどんな時ですか?

-

テスト環境の構築やサーバーの集約、リソースの有効利用が必要な場合によく使われます。例えば、1台の物理サーバーで複数の環境を同時に動かしたいときに便利です。

3.実際に設定を試してみる

仮想的な設定と論理的な設定の両方を体験させ、理論だけでなく実践でも理解できるようにします。

さて、理論は理解できたところで、次は実際に「仮想的」と「論理的」を設定して体験してみようか。

はい、お願いします!どうやって進めますか?

まずは「仮想的」な設定から始めてみよう。今日は仮想マシンを作成して、そこにオペレーティングシステムをインストールするよ。

仮想マシンの作成ですね。やってみます!

いいね。まず仮想化ソフトウェアを使って、新しい仮想マシンを作成してみよう。この画面で「新規仮想マシンの作成」を選んで、次に進んで。

なるほど、ここで仮想マシンの設定をしていくんですね。

そうだよ。そしてここでメモリやディスクのサイズを設定するんだ。仮想マシンは物理的なハードウェアじゃないけど、こうしてリソースを割り当てることで、まるで本物のサーバーみたいに動かせるんだ。

確かに、物理マシンじゃないのに設定が似てますね。

そう、それが「仮想的」ということなんだよ。存在しないけど、存在するかのように設定して使えるんだ。

なるほど、実際に設定してみるとイメージがしやすいです。

次に「論理的」な設定もやってみようか。今度はVLANを設定してみるよ。

VLANですね。どこから始めたらいいですか?

まずはスイッチにログインしてみて。VLANを設定することで、1つの物理的なネットワークをいくつかに分割できるんだ。

はい、スイッチにログインしました。次はどうしますか?

いいね!次は「vlan 10」を作成してみよう。このコマンドを入力してみて。

「vlan 10」ですね……できました!

うん、これでVLAN 10が作成されたよ。次に、このVLANを特定のポートに割り当ててみよう。これで物理的には同じスイッチに接続されているデバイスでも、論理的に別々のネットワークとして分けられるんだ。

確かに、物理的には同じなのにネットワークが分かれるんですね。

そう、それが「論理的」ということなんだよ。物理的なインフラはそのままだけど、設定で論理的に分けることで異なる使い方ができるんだ。

「仮想的」を理解してもらうために、私はよく仮想マシンを作成してもらいます。

具体的に、仮想マシンを作成し、オペレーティングシステムをインストールするプロセスを一緒に行います。新人に仮想マシンが実際のハードウェアではないことを理解させます。

仮想マシンの作成方法は以下のサイトが分かりやすいです。

「論理的」については、VLANの設定を実際に行ってもらいます。

スイッチでVLANを設定し、異なるネットワークが1つの物理的なインフラ上でどのように分離されるかを説明します。設定手順を見せながら、実際にネットワークが分かれる様子を観察させます。

vlanの設定方法は以下の記事が分かりやすいです。

-

仮想マシンを作成する際に気を付けるべきことは何ですか?

-

仮想マシンのリソース割り当て(CPU、メモリ、ディスク容量)に注意する必要があります。他の仮想マシンやホストシステムに過剰な負荷がかからないように調整しましょう。

-

VLANを設定した後にネットワークが分離されているかどうかを確認する方法は?

-

各VLANに接続されたデバイス間で通信ができないことを確認する、またはVLANごとに異なるIPアドレス範囲を設定し、Pingテストなどでネットワークの分離を確認します。

4.用語の整理と比較を強調する

仮想的な概念と論理的な概念が混同されやすいことを踏まえて、2つの概念をしっかりと区別できるように整理します。

さて、最後に「仮想的」と「論理的」について少し整理してみようか。

そうですね。確かに似ている部分があるので、おさらいしておきたいです。

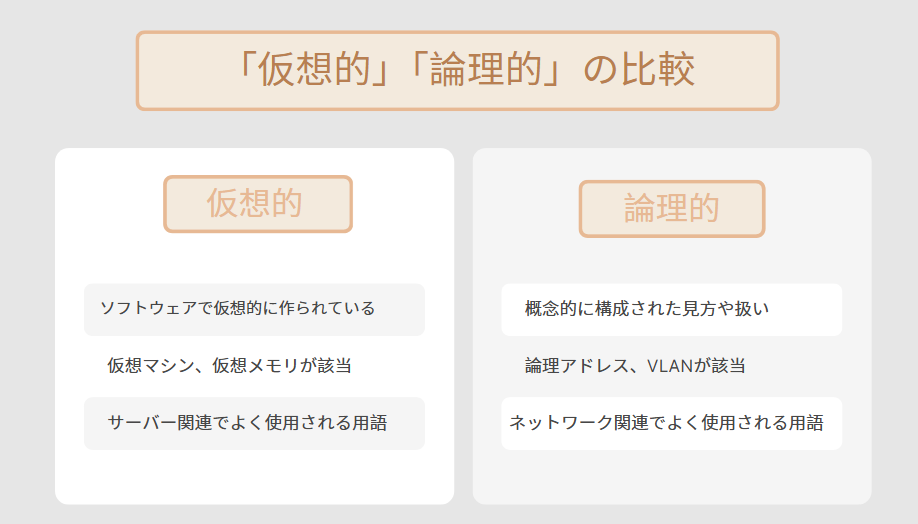

じゃあまず「仮想的」からね。「仮想的」というのは「物理的に存在しないけど、ソフトウェアで仮想的に作られているもの」って考えるといいよ。例えば、仮想マシンがそうだね。

つまり、物理的なハードウェアは1つだけど、その上に仮想のサーバーが作られている感じですね。

そうそう。そのサーバー自体は物理的には存在しないけど、まるで実際にサーバーがあるかのように使えるんだ。それが「仮想的」という概念なんだ。

なるほど。では「論理的」はどう違うんですか?

「論理的」というのは「物理的な構成とは別に、概念的に構成された見方や扱い」だね。例えば、VLANの話を思い出してみて。物理的には1つのネットワークケーブルだけど、その上で論理的に分けて、複数のネットワークとして扱えるんだ。

つまり、物理的には変わらないけど、設定やソフトウェアで違う見方をしているってことですね。

そういうこと!「仮想的」は存在しないものを作り出すこと、「論理的」は物理的な構成を概念的に分割したりまとめたりすること。こうして区別して覚えておくと混同しにくくなるよ。

ありがとうございます!これでしっかり理解できました。

仮想的 vs. 論理的

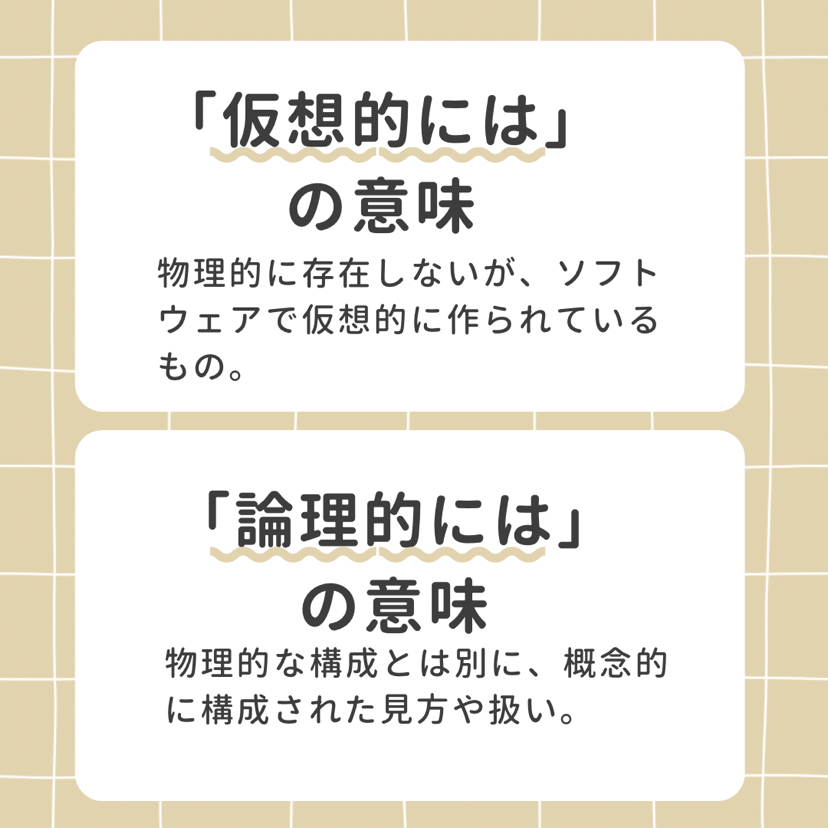

仮想的 (virtual) :「物理的に存在しないが、ソフトウェアで仮想的に作られているもの」

論理的 (logical) :「物理的な構成とは別に、概念的に構成された見方や扱い」

-

仮想的と論理的の違いを簡単にまとめてもらえますか?

-

「仮想的」は物理的には存在しないものを仮想的に作り出すことを指し、「論理的」は物理的なインフラを概念的に分割したり、異なる見方で扱うことを指します。

IT用語の「仮想的・論理的」を理解した新人エンジニアの声

後輩たちに「仮想的・論理的」の意味を、先ほど説明したステップで教えてみると、理解が深まることで業務への自信がつき、コミュニケーションの改善や問題解決のスキルが向上するという声を頂きました!

やっと意味が腑に落ちました!

今まで漠然と使っていた言葉が、具体的な意味として理解できるようになり、頭の中がスッキリしたという感覚ですね。特に複雑な概念を整理できたことで、自信を持って説明できるようになったのが嬉しいポイントです。

チームミーティングでもう混乱しなくなりそうです!

今まで会議中に飛び交っていた「仮想サーバー」や「論理構成」という言葉が理解できるようになり、会話にしっかりついていけるようになることで、自分がよりチームに貢献できていると感じられる喜びです。

物理と仮想の違いが分かると、今のシステムの設計がどうしてこうなっているのか理解できてきました!

仮想的・論理的という視点からシステムを見ることで、設計の背景や意図が理解できるようになり、業務内容がより深く理解できたことへの嬉しさを表しています。

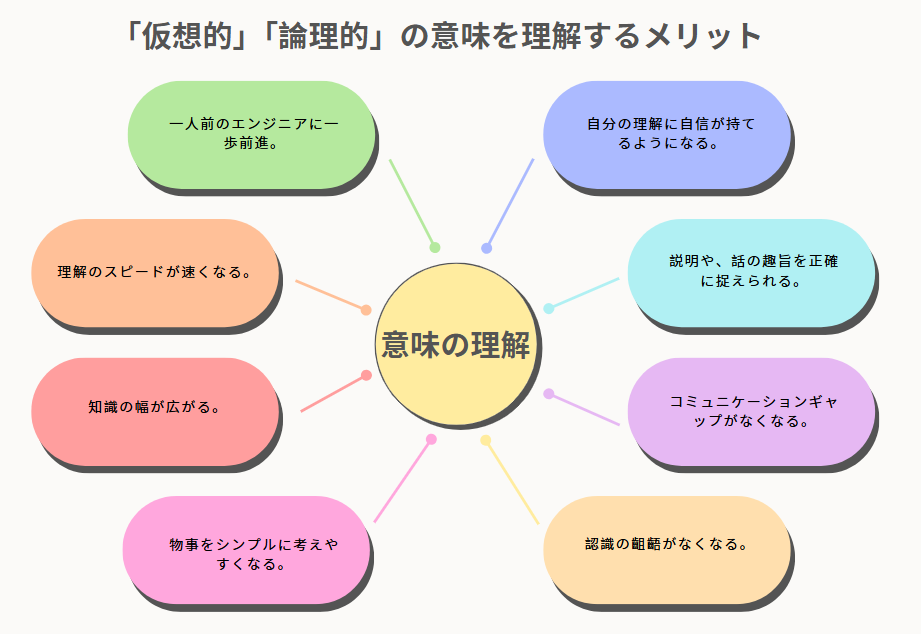

IT用語の「仮想的・論理的」の本当の意味を理解することが重要な理由

「仮想的・論理的」 の意味を理解することは、複雑な物理的構成を簡潔に把握する助けになり、現場での認識の齟齬やコミュニケーションギャップを減らすことができます。

例えば、ネットワークの設計においては、実際に配線された物理ネットワークとは別に「論理的なネットワークトポロジー」を考えることで、複雑なネットワーク構造を視覚的に理解しやすくなります。

「仮想的・論理的」というな視点を持つことで、物理的に複雑なシステムの抽象化が可能となり、設計・管理が容易になります。

さらに、「仮想的・論理的」といった言葉は現場で非常に頻繁に使われます。

これらの用語を理解しておくことにより、同僚や上司、ベンダーなどとの認識の齟齬やコミュニケーションギャップを減らすことができます。

例えば、プロジェクト中に「仮想ネットワーク」と「物理ネットワーク」について話す際、それらの違いを正しく理解していれば、誤解を避けて効率的に意見交換ができるでしょう。

このように、用語の意味をしっかり把握することは、チーム全体の効率やプロジェクトの円滑な進行にも寄与します。

ゴリタン

インフラエンジニアとして、ネットワークとサーバーの運用・保守・構築・設計に幅広く携わり、

現在は大規模政府公共データの移行プロジェクトを担当。

CCNPやLPICレベル3、AWSセキュリティスペシャリストなどの資格を保有しています。